19 Novembre 2025

REDAZIONE

Quando negli anni venti il mondo cominciava a correre sulle rotaie dell’industria pesante e del petrolio, negli Stati Uniti nacque un’idea diversa, quasi controcorrente: integrare il campo e la fabbrica invece di contrapporli e un gruppetto di scienziati e innovatori provò a immaginare una strada diversa. Non un ritorno nostalgico al passato, ma un futuro in cui la campagna e la fabbrica si dessero la mano.

Fu William J. Hale, chimico della Dow Chemical e mente visionaria, che negli anni venti lanciò una proposta audace: far diventare l’agricoltura la miniera del nuovo secolo, il Farm Chemurgic Movement, un grande progetto che vedeva nell’agricoltura non solo un settore da sostenere, ma una vera miniera di nuove materie prime per l’industria moderna.

Hale coniò anche il termine chemurgia: dal greco chemeia (chimica) ed ergon (lavoro), un intreccio di chimica e lavoro, pensato per indicare tutto quello che si poteva ottenere trasformando i prodotti agricoli in materiali industriali. Non era fantascienza, era un programma: cellulosa per la carta, amidi per plastiche biodegradabili, oli vegetali per vernici, legni veloci da crescere per sostituire quelli delle foreste secolari.

Per lui la chiave del futuro era semplice: usare le piante per alimentare l’industria. Non come metafora, ma come programma concreto. Cellulosa, fibre, oli, zuccheri, lignina, amidi. Tutto ciò che la natura produceva ogni anno, in quantità gigantesche, poteva diventare plastica, carburante, tessuti, vernici, solventi, resine. Un’industria fondata su risorse rinnovabili invece che su materiali fossili destinati ad esaurirsi.

Negli Stati Uniti del primo Novecento l’idea non rimase sulla carta. Attirò figure pesanti come Henry Wallace (ministro dell’Agricoltura), George Washington Carver (genio dell’agrochimica e delle leguminose), e soprattutto Henry Ford, che vedeva nel campo la materia prima della sua prossima rivoluzione industriale. Ford finanziò centri di ricerca, aprì laboratori, arrivò a costruire prototipi di automobili fatte con bioplastiche di soia, alimentate da carburanti di origine vegetale e spinse le sue squadre a usare tutto ciò che veniva dal campo: soia, mais, canapa. Era un futuro agricolo e industriale allo stesso tempo, un futuro che guardava avanti senza tradire il passato.

In quel clima nacque un fervore americano per la trasformazione dei prodotti agricoli. I laboratori “chemurgici” del Dipartimento dell’Agricoltura si moltiplicarono. E in quegli anni, una pianta in particolare sembrava destinata a diventare la regina del nuovo mondo industriale.

Gli anni trenta: quando la chemurgia sfiora il suo momento decisivo

La chemurgia esplose di popolarità negli anni trenta, una decade di crisi economica ma anche di genialità tecnica. Il Dipartimento dell’Agricoltura istituì quattro laboratori chemurgici regionali; l’industria iniziò a sperimentare produzioni nuove: il furfurolo dalla pula d’avena, la cellulosa dal pino meridionale per la nascente industria cartaria del sud, la zeina del mais per vernici e fibre.

Ma la vera protagonista della stagione chemurgica fu una pianta antica e robusta: la canapa.

La promessa della canapa industriale

La canapa era già nota da millenni ed era diffusa in America da secoli, per corde, tessuti e carta: forte, generosa, adattabile.

Cresceva ovunque, migliorava il terreno, soffocava le infestanti e produceva una fibra cinque volte più resistente del cotone.

In più, dal suo fusto si ricavava una quantità enorme di cellulosa, la materia prima ideale per plastiche, carta e composti industriali.

Negli anni trenta accadde qualcosa di decisivo: l’invenzione del decorticatore, una macchina capace di fare in ore ciò che prima richiedeva settimane di lavoro manuale. Separava la fibra dalla parte legnosa in modo rapido, economico e pulito.

L’America industriale trattenne il fiato.

Le sue qualità non lasciavano spazio a dubbi: fibra resistentissima, resa altissima per acro, capacità di rigenerare il terreno, pochissimi input agricoli. E soprattutto: un contenuto in cellulosa e lignina ideale per produrre plastiche, carta e migliaia di materiali industriali.

La svolta tecnica arrivò con un’invenzione cruciale: il decorticatore, una macchina capace di separare rapidamente fibra e parte legnosa del fusto. Una rivoluzione. Ciò che richiedeva settimane di lavoro manuale poteva ora essere fatto in ore.

Popular Mechanics nel febbraio 1938 annunciò trionfalmente la nascita di “una nuova coltura da un miliardo di dollari”.

Senza saperlo, pubblicarono quell’articolo quando la parabola della canapa era già stata troncata.

New Billion-Dollar Crop (Popular Mechanics, Feb. 1938)

Flax and Hemp (Mechanical Engineering, Feb. 1937)

Il contrattacco: propaganda, pressioni industriali e il Marihuana Tax Act (1937)

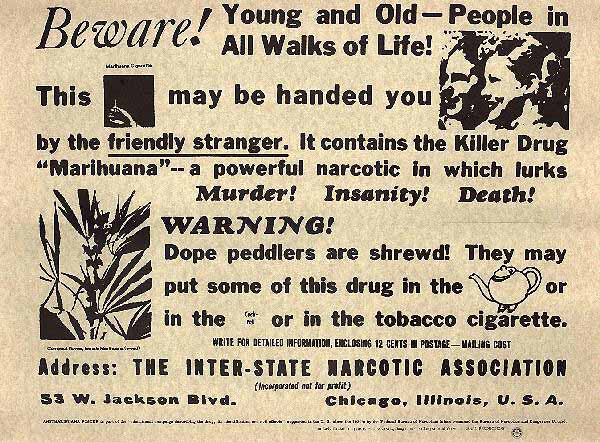

A partire dalla metà degli anni trenta accadde qualcosa di strano, quasi paradossale. Dal 1934 negli Stati Uniti cominciò a prendere forma una campagna mediatica feroce contro una parola allora quasi sconosciuta: “marijuana”.

Mentre i laboratori federali studiavano come portare i prodotti agricoli nell’industria, mentre i giornali parlavano della canapa come “la fibra del futuro”, una violentissima campagna mediatica iniziò a dipingerla come una minaccia.

Il termine “marijuana”, fino ad allora quasi sconosciuto nel linguaggio americano, comparve improvvisamente su titoli sensazionalistici: “Erba del diavolo”. “L’assassina della gioventù”. “Fa impazzire, porta alla violenza”.

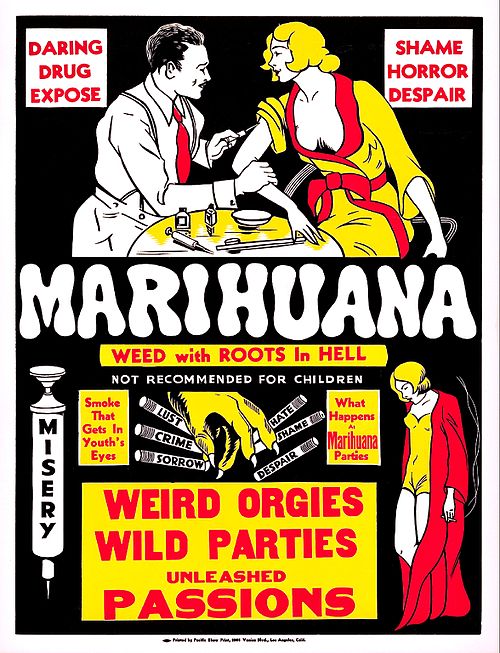

Il termine venne scelto apposta per creare distanza tra il “hemp” agricolo e la “marijuana” demonizzata. I giornali del magnate William Randolph Hearst, che aveva investito fortune nelle foreste per produrre carta da legno, iniziarono a sfornare titoli catastrofici: “Erba del diavolo”, “Assassina della gioventù”, “Causa omicidi”. Film come Reefer Madness alimentavano il panico.

In parallelo, l’industria petrolchimica, in particolare quella legata ai DuPont e alle nuove plastiche sintetiche, vedeva nella canapa un concorrente potentissimo: una pianta capace di produrre cellulosa a basso costo, annullando il vantaggio delle fibre artificiali.

E in questo clima esplosivo, comparve la figura decisiva: Harry J. Anslinger, direttore del Federal Bureau of Narcotics che orchestrò una campagna di panico morale che oggi appare delirante: collegare la cannabis a crimini sanguinosi, alla degenerazione morale, e perfino a scenari razzisti spinti.

Anslinger costruì una vera macchina propagandistica. Dichiarava pubblicamente che la marijuana portava alla follia e alla violenza interrazziale. Collegava aneddoti sanguinosi alla pianta, senza alcuna base scientifica. Alimentava un clima dove paura e disinformazione si intrecciavano con pregiudizi razziali.

Dietro la cortina fumogena della propaganda, però, si muoveva qualcos’altro: un sistema industriale ed economico che aveva tutto da perdere dall’ascesa della chemurgia.

Parallelamente, l’industria nascente delle fibre sintetiche e dei prodotti plastici derivati dal petrolio guardava con preoccupazione a una pianta capace di fornire cellulosa di alta qualità a costi ridotti. L’interesse a frenare l’ascesa della chemurgia era forte.

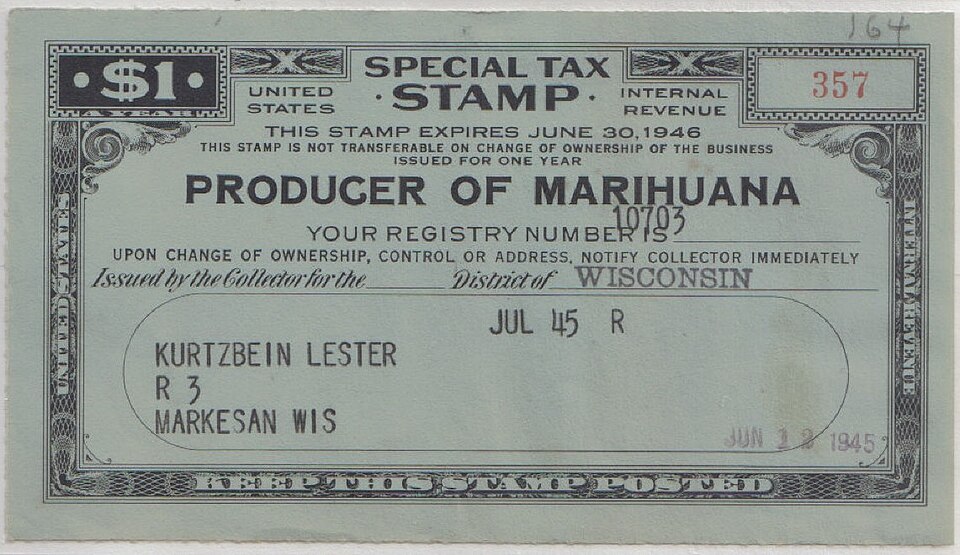

Il risultato: il Marihuana Tax Act

Il 14 giugno 1937 Roosevelt firmò il Marihuana Tax Act.Tecnicamente non vietava la canapa. Praticamente la rendeva inutilizzabile. La legge non vietava apertamente la canapa: la “tassava”.

Formalmente era una tassa. Nella pratica era un divieto totale.

Ogni transazione era tassata, ogni fase produttiva richiedeva burocrazia impossibile, e la mancata conformità era punita con anni di carcere e multe pesanti. Era una proibizione mascherata, un trucco già sperimentato con le armi da fuoco nel 1934.

Nel giro di mesi, l’industria della canapa crollò. L’articolo di Popular Mechanics, che celebrava il “nuovo raccolto miliardario”, uscì quando ormai il colpo era già stato inferto.

La nascente industria della canapa venne stroncata nel giro di pochi mesi. I decorticatori furono fermati, gli investimenti si bloccarono, gli agricoltori rinunciarono.

Una delle più grandi promesse materiali del ventunesimo secolo venne cancellata nel ventesimo.

La risposta della scienza: il Rapporto La Guardia (1938-1944)

Una voce, però, non accettò quella narrazione. Il sindaco di New York Fiorello La Guardia istituì nel 1938 una commissione scientifica indipendente con medici, ricercatori e professori. Ci vollero anni di studi, migliaia di osservazioni, analisi cliniche e statistiche.

Nel 1944 uscì il Rapporto La Guardia. Le conclusioni furono devastanti per la propaganda dell’epoca:

- • la marijuana non provoca dipendenza fisica;

- • non induce alla violenza;

- • non porta automaticamente all’uso di droghe pesanti;

- • non è causa di criminalità;

- • non esistono prove scientifiche dei miti diffusi da Anslinger.

- • non ha alcun legame con la propaganda diffusa negli anni precedenti.

- In altre parole: la campagna proibizionista era scientificamente infondata.

Anslinger reagì con durezza. Denunciò pubblicamente lo studio, attaccò la New York Academy of Medicine, e arrivò a vietare nuove ricerche senza la sua approvazione personale. Per molti anni, la strada scientifica sulla cannabis rimase bloccata.

La chemurgia dopo la guerra: entusiasmo spento e timidi ritorni

La seconda guerra mondiale interruppe molti progetti, ma per un breve periodo la canapa tornò utile: gli Stati Uniti la coltivarono per produrre corde e gomene navali quando il Giappone bloccò i rifornimenti asiatici.

Il film governativo “Hemp for Victory” invitava i contadini a coltivarne quanta più possibile. Ma finita la guerra, lo Stato chiuse il rubinetto.

Finita la guerra, tutto fu di nuovo sospeso.

Negli anni cinquanta e sessanta l’industria petrolchimica dominò il mercato. Il mondo voleva plastica, nylon, materiali rapidi e apparentemente infiniti. La chemurgia sembrava un sogno interrotto e con il petrolio a basso costo che dilagava, l’industria smise di guardare alla biomassa agricola. Le invenzioni chemurgiche rimasero in parte nei laboratori e in parte nelle memorie dei ricercatori.

Negli anni settanta, con la crisi energetica e i primi allarmi ambientali, il tema tornò alla ribalta: si iniziò a parlare di biomassa, biocarburanti, plastiche biodegradabili. Ma lo slancio non bastò per riportare la chemurgia al livello degli anni trenta, mancava la forza politica e industriale che aveva spinto il movimento agli inizi.

Oggi: la chemurgia come idea che ritorna

Negli ultimi anni l’idea è risorta, con altri nomi: chimica verde, economia circolare, bioplastiche, bioraffinerie. Ma la radice è sempre la stessa: usare quello che cresce ogni anno per costruire l’industria del domani.

La chemurgia non è stata un semplice esperimento. È stata un’altra possibilità per l’America, una strada verso un’industria integrata con l’agricoltura, rinnovabile, stabile e capace di creare lavoro diffuso.

Hale, nel 1946, scrisse che l’obiettivo era costruire una nazione dove agricoltura e industria fossero entrambe forti, entrambe scientifiche e entrambe capaci di sostenere la società.

La lezione di fondo: un’idea che torna ciclicamente

Oggi, mentre si parla sempre più di chimica verde, economia circolare e sostenibilità, molti dei vecchi principi chemurgici tornano familiari:

- • usare risorse rinnovabili invece di quelle fossili;

- • trasformare i residui agricoli in materie prime;

- • valorizzare fibre naturali, oli vegetali, amidi, lignocellulosa;

- • progettare un’industria più leggera, meno inquinante, più integrata con il territorio.

La chemurgia non fu solo un movimento tecnico. Fu un pezzo di storia americana in cui agricoltura, politica, scienza e industria si intrecciarono in una rete complessa fatta di innovazioni, entusiasmi, interessi e paure.

Il sogno di Hale rimane ancora oggi un obiettivo valido: un’agricoltura fiorente al pari di un’industria fiorente, entrambe sostenute dalla conoscenza scientifica e capaci di dare stabilità economica e occupazione. Un obiettivo antico e moderno allo stesso tempo.

Forse il mondo moderno sta tornando proprio lì: a un equilibrio tra campo e fabbrica, tradizione e innovazione, passato e futuro.