20 Novembre 2025

https://www.fuoriluogo.it/mappamondo/aldo-bianzino-la-verita-che-non-si-archivia/

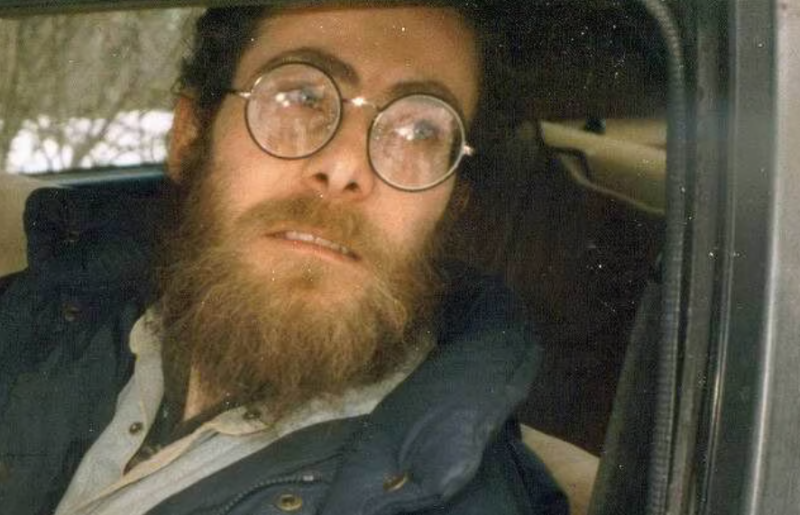

Rudra Bianzino ha depositato per la seconda volta una richiesta di riapertura delle indagini per omicidio volontario sulla morte di suo padre Aldo, avvenuta nel carcere di Perugia nell’ottobre 2007 dopo meno di 48 ore di detenzione per poche piante di cannabis. È un atto di giustizia personale e insieme civile: perché le ombre su quella morte restano fitte, perché la versione ufficiale non regge davanti alle perizie, e perché un paese democratico non può chiedere alle famiglie delle vittime di “rassegnarsi” davanti a un corpo segnato e a una verità mai davvero cercata. Al via anche una raccolta fondi per coprire le spese legali e tecniche.

Questa settimana Rudra Bianzino ha annunciato di aver depositato di nuovo, a diciotto anni dai fatti, l’istanza di riapertura delle indagini per omicidio volontario sulla morte di suo padre Aldo. Lo fa con parole essenziali e durissime: “Non si può, e non si deve morire così”, scrive, ricordando un percorso lungo, ostacolato e spesso solitario.

Per capire perché questa nuova richiesta riguarda tutte e tutti noi bisogna tornare a quei due giorni di ottobre 2007. La sera del 12 ottobre Aldo Bianzino, ebanista di 44 anni, viene perquisito in casa insieme alla compagna Roberta Radici. Nel terreno attorno all’abitazione vengono trovate alcune piante di marijuana, che Aldo dichiara da subito destinate all’uso personale. Nonostante questo, entrambi vengono arrestati e trasferiti nel carcere di Capanne, a Perugia. Due giorni dopo, il 14 ottobre, Aldo viene trovato morto in cella, dopo un periodo in isolamento e senza che la famiglia abbia potuto capire cosa stesse accadendo.

Il modo stesso in cui quella morte venne comunicata a Roberta dice la cifra di tutta la storia. Chiamata dal viceispettore, non viene informata del decesso; le chiedono invece se Aldo avesse patologie pregresse. Solo ore dopo, e con una crudeltà burocratica che sembra un copione già visto in altri casi di violenza di Stato, le viene detto che potrà “rivederlo martedì, dopo l’autopsia”. È un dettaglio che non è solo umano: è politico, perché racconta la distanza tra istituzione e diritto, tra custodia e responsabilità.

La verità giudiziaria, com’è noto, si fermò presto alla tesi della morte naturale: un aneurisma, un’emorragia improvvisa. Ma quasi subito questa ricostruzione apparve fragile. Perizie di parte e successive analisi medico-legali rilevarono ematomi cerebrali e lesioni a fegato e altri organi incompatibili con un semplice malore; un quadro traumatico che apriva, e continua ad aprire, la domanda essenziale: quelle ferite quando e come sono state prodotte? Perché non sono state esplorate fino in fondo?

Nonostante queste anomalie, il procedimento per omicidio contro ignoti venne archiviato nel 2009. Rimase in piedi solo il filone per omissione di soccorso: secondo le testimonianze raccolte, Aldo avrebbe chiesto aiuto per ore durante la notte, senza che venisse chiamato in tempo un medico. Nel 2015 un agente di polizia penitenziaria, Gianluca Cantoro, è stato condannato in via definitiva a un anno per non aver attivato i soccorsi tempestivamente. Ma una condanna per omissione di soccorso non scioglie il nodo delle lesioni traumatiche né risponde alle molte incongruenze emerse negli anni.

Nel 2018 Rudra aveva già tentato la strada che riprende oggi, sostenuto da nuove perizie che mettevano in dubbio l’impianto dell’archiviazione. Quelle stesse analisi furono ritenute “fondamentali” in sede giudiziaria durante il processo per omissione di soccorso, ma la Procura respinse la richiesta di riapertura, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per un nuovo fascicolo per omicidio. È questo muro, fatto di sottovalutazioni e inerzie, che Rudra prova ancora una volta a incrinare.

Il senso della sua iniziativa oggi sta tutto qui: non nella nostalgia di un processo impossibile, ma nella pretesa, istituzionale prima che familiare, che lo Stato risponda delle persone che rinchiude. Il caso Bianzino parla in modo diretto di quella saldatura tossica tra proibizionismo e carcere: una guerra alla droga che continua a produrre arresti sproporzionati, isolamento, e talvolta morte, mentre il discorso pubblico finge di non vedere.

Per questo l’atto di Rudra non è solo un passaggio legale. È una richiesta pubblica di responsabilità, una sfida alla rassegnazione, un pezzo di lotta per i diritti di chi entra in carcere e per la dignità di chi ne esce — vivo o morto. La raccolta fondi che ha avviato per sostenere le spese processuali e tecniche non va letta come un gesto privato, ma come un modo per permettere che la ricerca della verità non venga fermata dalla disparità di risorse tra cittadino e apparato statale.

Seguire questa vicenda, sostenerla, discuterne, significa difendere un principio semplice e radicale: in una democrazia nessuno deve morire così, e nessuna istituzione può pretendere di essere creduta sulla parola quando i fatti — e i corpi — raccontano altro.